Zwangsverheiratungen geschehen nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb von Familien, Gemeinschaften und Gesellschaften. Will man Zwangsehen vorbeugen, ist es wichtig zu wissen, welche Rollen einzelne Familienmitglieder einnehmen und wie diese Familie in ihre migrantische Gemeinschaft und in die weitere Gesellschaft eingebettet ist. Allgemein lässt sich sagen, dass Zwangsverheiratungen oft mit einer traditionellen Rollenverteilung einhergehen, und dass sie in Familien vorkommen, in denen grosser Wert auf die Familienidentität gelegt wird. Lange bevor es zu einer Zwangsverheiratung kommt, erfahren Kinder und Jugendliche in solch traditionalistischen migrantischen Milieus eine Erziehung, die nicht auf ihre Integration in die Mehrheitsgesellschaft abzielt, sondern auf die Solidarität gegenüber der eigenen Herkunftsgemeinschaft.

Klare Rollenverteilung und «Vergeschlechtlichung»

Auch wenn die Mütter teilweise aus ökonomischer Notwendigkeit heraus noch einer Arbeit nachgehen, sind sie hauptsächlich für den Haushalt und die Erziehung der Kinder verantwortlich. Es obliegt also oft ihnen, traditionelle Normen und Werte an ihre Töchter und Söhne weiterzugeben. Dadurch werden geschlechtsspezifische Rollen- und Verhaltensstandards aufrechterhalten. Es kann auch sein, dass zu ihren «Aufgaben» die Suche nach geeigneten Partner*innen für ihre Kinder gehört. In diesem Modell kommt dem Vater hingegen die Rolle des hauptsächlichen Ernährers zu. Er interveniert vor allem dann in die Kindererziehung, wenn diese auch ausserfamiliär relevant wird, und wenn es darum geht, den Ruf der Familie nach aussen hin zu wahren.

Auch bei den Kindern bestimmt nebst ihrem Alter ihr Geschlecht ihre Stellung und Funktion in der Familie. So geniessen Söhne in traditionalistischen Milieus oft mehr Freiheiten und können sich mehr erlauben als Töchter. Diese traditionalistisch-funktionalistische Rollenverteilung innerhalb der Familie ist keine Spezialität mancher Migrant*innen-Milieus, sondern war lange auch in «westeuropäischen» Familien vorherrschend. Insgesamt gilt ein solches Familienbild jedoch für «westeuropäische Mehrheitsgesellschaften» als überkommen, veraltet und unemanzipiert. Entsprechend hitzig sind deshalb die Auseinandersetzungen über angeblich «kulturspezifische» Rücksichten auf die Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus migrantischen Gruppen beispielsweise durch die Schule.

Die «dekadente» Mehrheitsgesellschaft

Umgekehrt ziehen diese traditionalistischen migrantischen Milieus den freiheitlichen, individualistischen Lebensstil der Mehrheit in der Aufnahmegesellschaft als erzieherisches Negativmodell heran. Knapp bekleidete Frauen, rauchende und Alkohol trinkende Jugendliche und Berührungen zwischen den Geschlechtern in der Öffentlichkeit werden als Zeichen der «Dekadenz» hiesiger Gesellschaften gedeutet. Davor sollen die eigenen Kinder geschützt werden, notfalls auch mit autoritären Mitteln. Deswegen ziehen die Eltern enge erzieherische Grenzen und schränken vor allem den Handlungsspielraum der Töchter spätestens ab Erreichen der Pubertät ein. Dabei geht es oft auch um die Wahrung der Familienehre, die von den Frauen getragen wird. Das Festhalten an und das Ausüben von Normen und Werten der Herkunftskultur dienen nicht nur als Orientierungs- und Handlungsrahmen in der alltäglichen Lebensbewältigung und Kindererziehung, sondern auch der steten Versicherung der Zugehörigkeit zur eigenen migrantischen Gemeinschaft. Wer in der Mehrheitsgesellschaft nur über wenige verlässliche Beziehungen und nicht über den gleichen Zugang zu allen gesellschaftlichen Lebensbereichen verfügt, ist umso stärker auf die Solidarität der Gemeinschaftsmitglieder angewiesen. Der «Preis» für dieses «Sicherheitsnetz» ist ein hoher Konformitätsdruck, der durch gegenseitige Kontrolle aufrechterhalten wird. Eine Heirat zwischen Personen gleicher Herkunft (innerethnische Heirat) ist dann eine Möglichkeit, um diesen Zusammenhalt zu stärken.

Die «Second@s» sind mittendrin

Kinder aus traditionalistischem migrantischem Milieu, seien sie nun «Second@s/as» oder gar «Terceros/as» befinden sich nicht selten in einem erheblichen Spannungsverhältnis. Einerseits nehmen sie oft eine Vermittlungs- bzw. Brückenfunktion ein, vor allem dann, wenn ihre Eltern der ersten Einwanderergeneration angehören. Und auch wenn es den Eltern beispielsweise an Sprachkenntnissen und allgemeinem Wissen über das Funktionieren der Mehrheitsgesellschaft fehlt. Dadurch kann es zu Spannungen in der Familie kommen: Einerseits schulden die Kinder ihren Eltern Respekt, andererseits erfahren die Kinder aufgrund ihres Wissensvorsprungs den Autoritätsstatus der Eltern als brüchig. Mit zunehmendem Alter beginnen sie das Normen- und Wertesystem der Eltern zu hinterfragen, wenn diese andere Anforderungen an sie stellen als diejenigen der Aufnahmegesellschaft. In der Schule lernen die Kinder der zweiten und dritten Generation beispielsweise gesellschaftliche Ideale wie Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung oder Unabhängigkeit. Zuhause stehen aber nicht die Wünsche des einzelnen Familienmitglieds im Vordergrund, sondern die Familiensolidarität. Das individuelle Handeln hat sich auf die Bedürfnisse der Familie auszurichten. Infolge solcher unterschiedlich gewichteter Schwerpunkte können sich die Kinder mit zunehmender Selbständigkeit von ihren Eltern entfremden.

Darauf reagieren gewisse Eltern mit strengeren Geboten und Verboten, um den gefährdeten Respekt wieder einzufordern und um ihre Rolle als Eltern unter Beweis zu stellen. Zum anderen kann darin der Versuch gesehen werden, die Kinder stärker an die eigene Kultur (an)zubinden und so eine drohende Entfremdung abzuwenden.

Zwischen Doppelleben…

Viele Jugendliche führen in der Folge ein Doppelleben, um die eigenen, von der Mehrheitsgesellschaft geweckten und legitimierten Bedürfnisse ausleben zu können, ohne mit den Eltern brechen zu müssen. Ein extremer Ausdruck davon ist die Revirgination, auf die im Kapitel «Sexualität und Jungfräulichkeit» näher eingegangen wird.

…und Selbstethnisierung

Es muss aber nicht zwangsläufig immer zu einer Entfremdung vom Werte- und Normensystem der Eltern kommen. Sehen die Kinder ausserhalb der Familie angesichts von (Lehr-)Stellenknappheit und Diskriminierungen kaum Chancen, ihre Lebenswünsche zu verwirklichen, kann die Hinwendung zur Herkunftskultur eine Möglichkeit sein, mit Frustration und Unsicherheit umzugehen. Man spricht dann auch von Selbstethnisierung. Das Negativbeispiel einer solchen «Idealisierung» der (angeblichen oder tatsächlichen) Herkunftskultur als Gegenmodell zur herrschenden Kultur stellt zum Beispiel das Verhalten mancher männlicher Secondos in den französischen Vorstädten dar, die sich als äusserst repressive Sittenwächter ihrer Schwestern und anderer junger Frauen verstehen. Die französische Organisation «Ni Putes Ni Soumises» hat einer breiteren Öffentlichkeit aufgezeigt, wohin solche Rollenspiele am Rand der Gesellschaft führen.

Chancengleichheit und Aufklärung

Wie meistens, so gilt auch hier: Ohne strukturelle Verbesserung der Lebenssituation von unterprivilegierten Migrant*innen haben auch Appelle an die freiwillige Integration und Emanzipation wenig Chancen. Das französische Beispiel zeigt, wie wichtig nicht nur eine gute Ausbildung, sondern auch die Chance auf einen (guten) Arbeitsplatz und auf Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft sind, damit sich Migrant*innen nicht in so genannten Parallelgesellschaften einrichten. Allerdings dürfen auch Aufklärung und Präventionsarbeit nicht zu kurz kommen. Kinder, Jugendliche, aber auch ihre Eltern sollen sehen und hören, dass es verschiedene Lebensstile gibt, die auch für sie erreichbar und möglich sind. Und dass nicht nur ein Identitätsverlust droht, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, seine bisherige Identität durch Öffnung und Aufnahme von etwas Neuem zu erweitern und zu bereichern. Voraussetzung dafür ist eine gewisse Offenheit und Integrationswille von allen Beteiligten. Die Mehrheitsgesellschaft hat die Aufgabe, das Bedürfnis migrantischer Jugendlicher nach Anerkennung ernst zu nehmen und ihnen die entsprechenden Chancen auf Integration und Aufstieg zu bieten. Gleichzeitig zeigen bekannte Fälle von Zwangsheiraten bei gut ausgebildeten und studierten Personen, dass hohe Bildung und etwa die Integration in den Arbeitsmarkt nicht hinreichend ist. Chancengleichheit, Aufklärung und Anti-Diskriminierung sind vonnöten, aber nicht hinreichend.

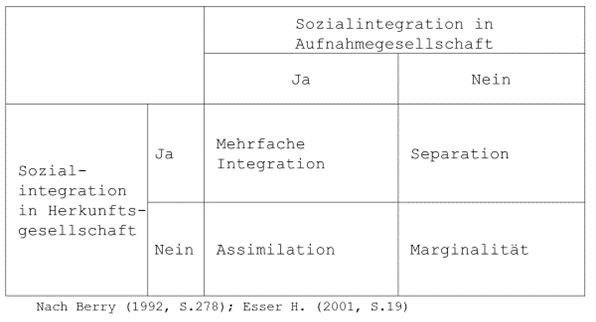

Identität und Integration aus Sicht der Akkulturationssoziologie

Integration: Eine Person fühlt sich in der Herkunfts- und der Wohnlandidentität geborgen. Damit bedeutet Integration doppelte Stärke und zeigt auch, dass es sich um einen gegenseitigen und mehrschichtigen Prozess handelt.

Assimilation: Die Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft ist stark, aber mit der Herkunft ist sie schwach. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht. Die Forderung nach «Assimilation» ist veraltet.

Separation: kommt darin zum Ausdruck, dass die Herkunftskultur auf Kosten der Aufnahmekultur gestärkt wird. Dieser Prozess erfolgt oft über ein neues Sich-Hinwenden zum Diaspora-Kontext: Neo-Traditionalisierung, Neo-Ethnisierung, Neo-Religionisierung und Neo-Kulturalisierung – Entwicklungen, die der Abgrenzung dienen.

Marginalität: bedeutet doppelte Desintegration sowohl in der Herkunfts- wie in der Aufnahmegesellschaft. Die Marginalisierten bilden Subkulturen. Das gilt bspw. für LGBT-Menschen mit Migrationshintergrund (teilweise Zwangsheiratsbetroffene) infolge fehlender Anerkennung sexueller Rechte durch die Eltern und mangelnden Verständnisses für die schwierige Lage durch die Mehrheitsgesellschaft. Im Gespräch mit einem Mann aus dem westlichen Südosteuropa zeigt sich das Spannungsfeld, in dem sich Betroffene bewegen. Denn nicht nur die Herkunftscommunity, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft übt Druck aus: «Andererseits wollen mich Schweizer zwingen, mich zu outen.»

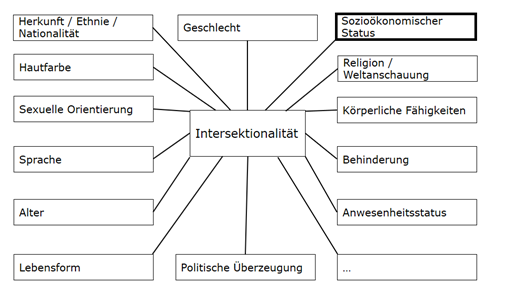

Intersektionalität im Migrationskontext

In diesem Sinne sollte Multiperspektivität beachtet werden, anstelle monokausaler, bspw. kulturalisierender Zuschreibungen (vergleiche auch Ursachen) zu betreiben. Zur Multiperspektivität trägt auch die Analyse der intersektionellen, sich überschneidenden Zuschreibungen, Zugehörigkeiten und Erfahrungen eines Individuums bei: